「Web3(Web3.0)」は次世代のインターネットの形であると言われています。現在のインターネットに対する批判の1つとして、全体のトラフィックの大部分を少数の巨大プラットフォームが占めているという「集中化」の問題があります。また、ウェブを動かすインフラが中央集権化しているという指摘もあります。Web3は、分散化とユーザー所有権の原則に基づいた、新しいインターネットのあり方を提唱するものです。

本記事では、インターネットの歴史における「Web1.0」と「Web2.0」の時代について言及し、Web3.0の主な原則と技術、実際の活用事例や将来への影響を解説します。

【注意事項】本情報は教育目的の記事であり、金融・投資アドバイスではありません。

Web3とは?

Web3は「分散型インターネット」で、近い将来に普及すると見込まれるインターネットの新型モデルです。Web3はブロックチェーン技術と分散型ネットワークを基盤とした新たなオンラインエコシステムの総称でもあり、巨大テック企業から各個人に権力を取り戻すことができると言われています。

Web3はユーザー個人がデータ、デジタル資産、オンラインIDの所有権を持てるようになることを目指しているので、しばしば「Read-Write Web(読み書きできるウェブ)」とも呼ばれています。

Web1とWeb2からの進化

インターネットは、いくつかの明確な段階を経て進化してきました。「Web1(Web 1.0)」はインターネットの初期段階で、2000年代半ばまでの時代に区分され、情報を一方的に「読む」ことが中心の「読み取り専用のウェブ」でした。よって、ほとんどのサイトは訪問者(ユーザー)が書き込み出来なくなっていました(ユーザーのコメント欄などがない)。

対照的に、「Web2(Web2.0)」はインターネットの「読み書き」ができる時代であることが特徴で、ソーシャルメディアやユーザー生成コンテンツが飛躍的に発展しました。また、以前は個人や小中企業が小さなサイトをそれぞれ運営していましたが、Web2では巨大プラットフォーム(特定の巨大IT企業)に情報が集約される中央集権型になりました。巨大プラットフォームは企業によって運営されていますが、誰でもコンテンツを作成・共有できるようになっています。

Web2はデータと権力が少数の巨大プラットフォーム(Google、Meta、Amazonなどの大企業が運営するサイト)に集約される事態となり、現在、世界のウェブトラフィックの大部分がこれらの大企業にほぼ独占されています。最近の研究では、上位116社(ドメイン)がインターネットの全訪問数の約3分の1を占めていると推定されています。これらのほとんどの企業は、インフラ面でWeb2が依存するシステムを運営している企業でもあります。

次世代インターネットとしてのWeb3の重要性

Web3の概念は、ビットコインが注目を集め始めた2014年頃に台頭し始めました。多くの理論家は、Web3のブロックチェーン技術は、中央集権的なWeb2の限界に対する解決策となり得ると提唱しています。

Web3によってWeb2時代を支配する巨大テクノロジー企業の権力から人々が解放されることが期待されています。Web3は分散型インターネットで、「ユーザーがデータを所有する」という新たなパラダイム(根本的な考え方)を構想しています。但し、一部の法域では「忘れられる権利」が確立されており、この原則をWeb3に適用するのはかなり複雑です。例えば、ブロックチェーンに記録されるデータは意図的に不変であるため、削除ができません。よって、ユーザーがアプリケーションの権限を撤回できるようにしたり、機密性の高い個人データはブロックチェーンではなくオフチェーンに保持したりすることでプライバシー懸念に対処するという考え方があります。

Web2では巨大プラットフォーム(巨大テック企業)がユーザーのデータを所有し、検閲や収益化が可能となっています。対照的に、Web3ではブロックチェーン技術を基盤として巨大テック企業を介さずに安全で中央集権化(管理者が必要)されていない、透明性の高いインターネットを目指しています。この構想がどこまで実現できるかは分かりませんが、Web3システムでは個々のユーザーに所有権を移行し、新たなデジタル所有形態を可能にすると言われています。

Web3の主な原則

Web3の理念は、ウェブ2.0が抱える課題に対する反動として生まれました。その思想と技術は密接に結びついています。

分散化

「分散化」はWeb3の最も重要な基盤となる原則です。Web3環境では、データは巨大企業が所有・管理するサーバーに集中するのではなく、広範なピアツーピア(P2P)ネットワーク上のノードに分散されます。クラウドサービスプロバイダー(巨大テック企業)は依然として重要な役割を担う可能性がありますが、分散型アーキテクチャによって単一の主体がネットワークを支配できないことが保証され、検閲や操作に対する耐性が生まれることが期待されています。

Web3フレームワークのもう一つの鍵となるのが「DApps(分散型アプリケーション)」です。DAppsは主に集中型サーバーではなく独立したノードに依存します。誰でもネットワークとやり取りできますが、単一の主体(管理者)に支配されることはありません。

トラストレスでオープン参加

Web3は、分散型ネットワークによって中央集権的な仲介者を不要にし、ユーザー間の相互作用を促進するシステムです。信頼のおける第三者機関を必要とせず(「トラストレス」)、デジタルデータはブロックチェーン技術のコードとプロトコルに直接組み込まれ、全てのユーザーが自身のデータを独立して管理できます。

これにより取引や合意に基づいたコードの指示が正確に実行されることが保証されます。トラスト(信頼のおける第三者機関)は依然として重要(特にオフチェーン環境では)ですが、トラストへの集中度は緩和します。

これにより誰もが特定の企業の承認を必要とせずにネットワークにアクセスしたり、アプリケーションを構築したりインフラに貢献することが可能になります。

セマンティックウェブと相互運用性

「セマンティックウェブ」は、データを機械可読にすることを目指す概念で、RDF(リソース記述フレームワーク)、SPARQL(RDFクエリ言語)、OWL(ウェブオントロジー言語)などの技術を用いて、ユーザー作成データに意味を付与し、機械がその内容と文脈の両方を解釈できるようにするものです。

セマンティックウェブの推進は、インターネットの未来像として提唱されたWeb 3.0の重要な目標でもありました。セマンティック・ウェブは、目標と基盤技術の両面で現在のWeb3(分散型ウェブ)フレームワークとは大きく異なるものの、Web3において重要な可能性を秘めています。例えば、分散型ナレッジグラフは、Web3の価値観に沿いながらセマンティックウェブの原則を適用しています。同様に、ブロックチェーン間の相互運用性は実用的なWeb3エコシステムを維持する上で重要となります。

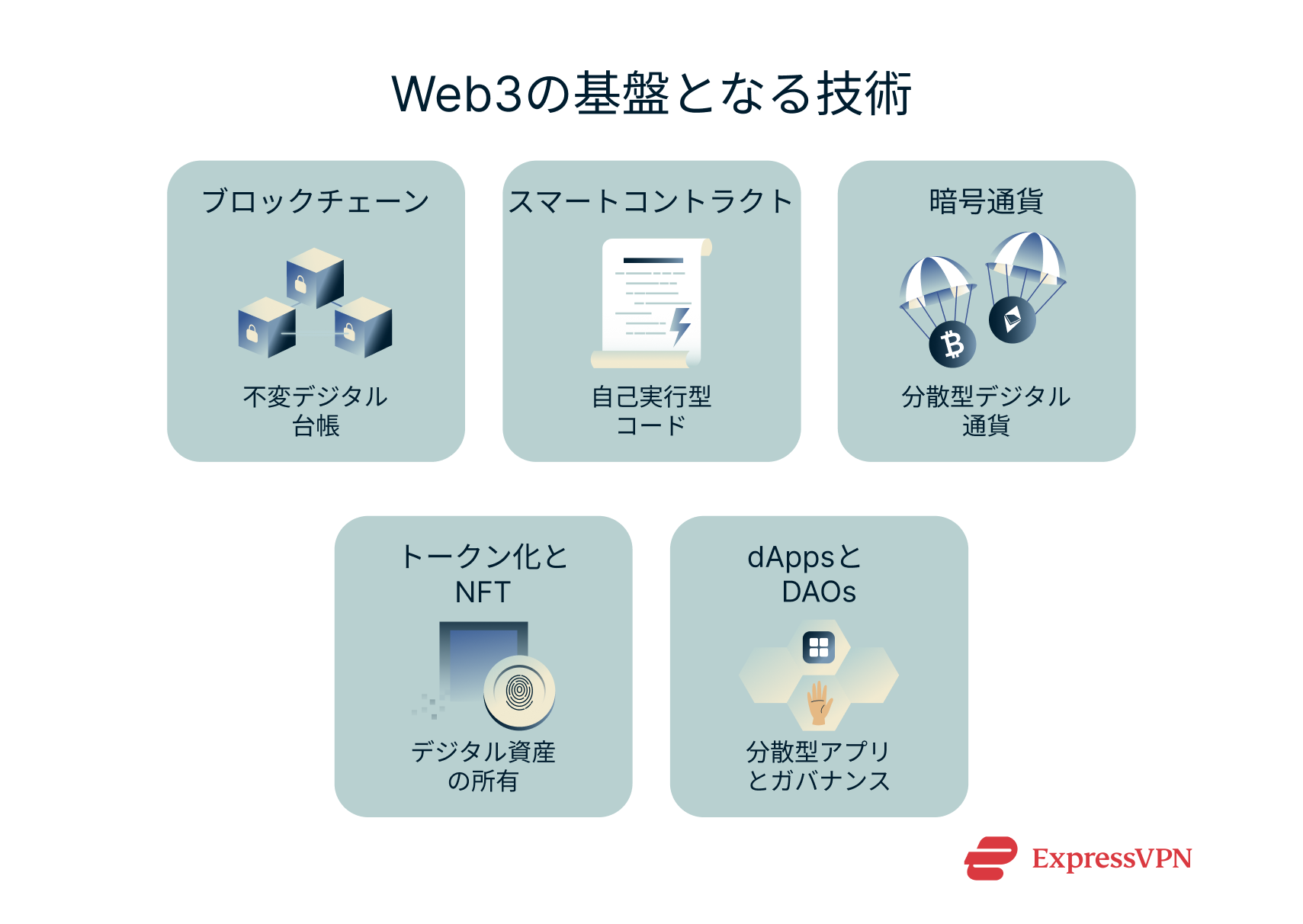

Web3の基盤となる技術

Web3を実装するためには、以下の相互接続された一連の技術が不可欠です。これらの基盤技術はすでに一部実用化されており、Web3の実現化に向けてより幅広く普及されていくと言われています。

ブロックチェーン

ブロックチェーン技術は、「分散型」のデータベースとして機能し「透明性が高い」という特徴を持っています。ブロックチェーンは、データを「ブロック」に格納し、暗号技術を用いてそれらを連結することで公開され継続的に拡張し、改ざんが困難なデジタル台帳を形成します。

各ブロックは前のブロックの暗号ハッシュを含み、それらを連結して「チェーン」を形成します。これにより、ネットワーク全体の合意なしに過去のデータを改変または削除することはほぼ不可能となります。ブロックチェーンのアーキテクチャはこの「共有記録」を通じて、分散型・不変性・透明性というWeb3の中核原則を実現します。

例えば、2人の当事者は仲介者なしでブロックチェーン取引を実行できます。取引は公開ブロックチェーン上に可視化され、誰でも仲介者なしで詳細を直接確認できます。取引データの改変を試みる者がいれば、ネットワークによって拒否されます。ネットワーク内の全ノードがブロックチェーンのコピーを保持しているため、不一致が即座に明らかになるからです。ネットワーク上の全ノードが取引の順序と有効性について合意する必要がある「コンセンサスメカニズム」のおかげで、単独の参加者がシステムを覆すことはできません。これにより、中央集権的な管理者が存在しないにもかかわらず、システム全体がスムーズに機能するのです。

スマートコントラクト

「スマートコントラクト」は自己実行型のデジタル契約で、契約条件はコードに直接記述されます。あらかじめプログラムされた一連の条件が満たされると、合意されたアクションが自動的に実行される仕組みです。

スマートコントラクトは、一度ブロックチェーンにデプロイされると、基本的に変更不可能ですので、透明性と安全性が確保されます。スマートコントラクトが普及すれば、弁護士や銀行などといった第三者機関への依存を減らすことができると言われています。スマートコントラクトは、取引が事前に定義された条件に従って記述通りに正確に実行されることを保証することで、管理者による監視を減らすと同時に効率性と一貫性を向上することを目標としています。

例えば、顧客が事前に定義された回数のオンチェーン購入を完了すると自動的にロイヤルティポイントが付与されたり、ユーザーが特定のマイルストーンに到達した際に分散型アプリ内でトークン報酬をトリガーするスマートコントラクトが考えられます。

暗号通貨

暗号通貨(仮想通貨)は、DApps(分散型アプリ)やスマートコントラクト内でネイティブトークンとして機能します。暗号通貨は第三者の仲介者を必要としない、ブロックチェーン上でのP2P(ピアツーピア)取引を可能とします。

仮想通貨は暗号技術で保護されていますので偽造されにくいのが特長です。新規コインはプロトコルのルールに従って(マイニングやステーキングを介して)生成され、このルール外でコインを生成しようとするとネットワークに拒否されます。

取引はネットワークノードによって検証され、ブロックに記録されるため、過去の取引を改ざんすることは極めて困難とされています。記録された取引を変更するには、ネットワーク参加者の過半数に影響が及びブロックチェーン全体を改変する必要があるため、大人数で確立されたネットワークではそのような対応がほぼ不可能だからです。ただし、小規模またはセキュリティの脆弱なネットワークで参加者がノードの大部分を制御できる場合、セキュリティが脆弱となる可能性があります。但し、このセキュリティリスクは、ステーキング要件などのメカニズムを活用することで、大半の場合は軽減できます。

暗号通貨は、ピアツーピア取引の促進に加え、Web3エコシステムの有用性を支える上で重要な役割を果たすことが期待されています。例えば、分散型アプリへのコンテンツ提供やゲームのテストプレイに対してユーザーに報酬を与える手段として利用可能です。また、暗号通貨は、オンチェーンガバナンスにおける参加者間の投票において、実用的で透明性の高い手段となります。

トークン化とNFT

トークン化とは、物理的またはデジタル資産の所有権をブロックチェーン上のデジタルトークンに変換するプロセスです。Web3では、これにより流動性の低い資産の分割所有や効率的な取引が可能になります。一部の企業は、アート(非デジタル)や不動産などの分野における投資の促進や検証にトークンを活用しています。

NFT(非代替性トークン)は、ブロックチェーン技術を使ってデジタル資産に固有の所有権を証明する独自のトークンです。暗号通貨とは異なりNFTは交換が不可能であり、それぞれのNFTが固有の識別子と価値を有します。資産が複製や模倣されてもNFT自体はオンチェーン上の唯一無二の記録として機能しますが、自動的に知的財産権やクロスプラットフォーム利用権を付与するものではありません。

各トークンはブロックチェーン上に唯一無二で記録され、所有者と暗号的に紐付けられ、公開された所有権の連鎖を通じて追跡可能です。これによりNFTはトークンの所有権をオンチェーンで証明できます。アプリ内でのNFT使用やライセンスは各プラットフォームの規定に従います。スマートコントラクトを活用すれば、NFTに関連する譲渡やロイヤルティに関するルールを強制することも可能です。

トークン化とNFTは、Web3が目指すデジタル所有権の中核をなす存在です。これまで通りプラットフォーム(企業)固有のルールがトークンの使用方法に適用されますが、個人がブロックチェーン上でトークンを所有・取引する上で個人による検証かつ透明性を実現できます。

DAppsとDAOs

「DApps(分散型アプリケーション)」とは、企業が管理するサーバーではなく、ブロックチェーンなどの分散型ネットワーク上で動作するアプリケーションです。DAppsはオープンソースで、Web3におけるユーザー向けレイヤー(アプリケーション層)として機能します。巨大企業サービスやサイトが力を握るWeb2とは対照的で、DAppsはオープンで透明性が高く、検閲に耐性のある仕組みを構築できます。

DAppsはまだまだ一般的には知られていないものの、「Uniswap(暗号資産特化型取引所)」や「Decentraland(仮想現実プラットフォーム)」といった成功事例があり、DAppsという概念が証明されています。

「DAOs(分散型自律組織)」は原理においてDAppsと共通点がいくつかありますが、DAOsの場合はスマートコントラクトに依存します。なぜなら、DAOsは組織全体のガバナンスと意思決定を自動化することを目的としたツールだからです。

DAOsは、ブロックチェーンにエンコードされたルールに従ってメンバーが組織運営の提案に投票するという仕組みで、従来の中央集権的な組織を必要としません。ブロックチェーン業界以外でのDAO(分散型自律組織)の実装はいまだ限定的である現状ですが、Web3ではフォーラムやソーシャルメディアサイトがDAOとして機能し、分散型のコミュニティベースのガバナンスとモデレーションが可能になると言われています。

Web3を活用した実用例

未だ普及しているとは言えないものの、Web3技術は金融からゲーム業界など様々な分野のアプリケーションに導入されつつあります。

分散型金融(DeFi)

「分散型金融(DeFi)」は、ブロックチェーン上に構築された新たな金融システムです。

DeFiは、Web3で銀行や証券会社が提供する金融サービスの在り方を大きく変えるであろうと言われています。DeFiプラットフォームはスマートコントラクトを活用することで、中央集権的な組織による許可(仲介)不要で、ユーザー個人がP2P融資・借入・取引ができます。

例えば、個人は銀行に融資を依頼するのではなく、DeFiプロトコルがスマートコントラクトに基づき自動的に融資を提供し、暗号資産を担保として充当する仕組み等の実現が考えられます。

デジタルIDと認証

Web3では、ブロックチェーン、分散型識別子(DID)、検証可能な資格情報(VC:Verifiable Credentials)によって、「自己主権型アイデンティティ(SSI)」を実現します。個人は、自身のデジタルIDと個人データを完全所有・管理できるようになります。ユーザーは、プライバシー保護の観点から特定のやり取りに必要な最小限の情報のみを共有することで、身元開示を最小限に抑えられます。

これにより、ユーザーの認証の必要性と匿名性の課題を同時に解決できると言われています。DIDとVCが普及すれば、従来のユーザー名とパスワードから、より安全な暗号技術ベースの方式へ移行できる可能性があります。

DIDとVCは現段階では普及が進んでいないものの、将来的にはユーザーが自身のデジタルIDをコントロールできるようになり、Web2時代に生じているネット上のプライバシーの懸念に対処できることが期待されます。

Web3ゲームとメタバース

Web3の技術は、特にゲームと仮想現実(VR)の分野における今日の課題を解決できる可能性を秘めていると言われています。

例えば、デジタル資産は経済においてますます大きな割合を占めていますが、所有権が不明確であったり、一般的に消費者よりも提供者が有利になる仕組みになっています。そこで、ブロックチェーンを採用することで、ゲーム内資産やその他の仮想商品に対する個人の権利主張を明確化できます。同様に、Web3ゲームはNFTを用いて資産をトークン化することによりプレイヤーはデジタル商品を完全所有でき、個人で取引したりオープンマーケットプレイスで売却することが可能になります。

Web3ゲームのもう一つの目標は、「相互運用性(異なるシステムが連携できる仕組み)」の実現です。従来のゲームとは異なり、Web3ゲームでは様々なプラットフォーム間でゲーム内資産やプレイヤーを連携させることが可能になると言われています。

ゲーム内資産の所有権の保持と、様々なブロックチェーンや仮想世界間で資産を取引できる仕組み作りは、メタバースの中核的概念です。相互運用性の導入で、アバターの資産が様々な仮想世界やプラットフォームで利用・認識されるようになり、永続的で統一されたデジタルアイデンティティが実現する日が来るかもしれないと言われています。

ファイル共有とストレージ(例:IPFS)

Web3では、iCloudやGoogle Driveのような集中型クラウドサーバーを基盤とする現行モデルに代わり、「分散型ファイルストレージ」が採用されます。分散型ファイルストレージでは、「インタープラネタリー・ファイル・システム (IPFS)」のようなプロトコルを使って、データ保存と共有のための分散型ピアツーピアネットワークを構築します。

IPFSでは単一拠点でのホスティングに代わり、複数の異なるノードが同時にファイルをホスティングできます。分散化に加え、単一障害点が存在せずデータが複数ノードに複製されるため、ファイルの整合性と可用性においても利点が大きいです。

Web3のメリットとデメリット

Web3は分散化されユーザー中心のインターネットという魅力的なビジョンを掲げていますが、いくつかの課題があります。

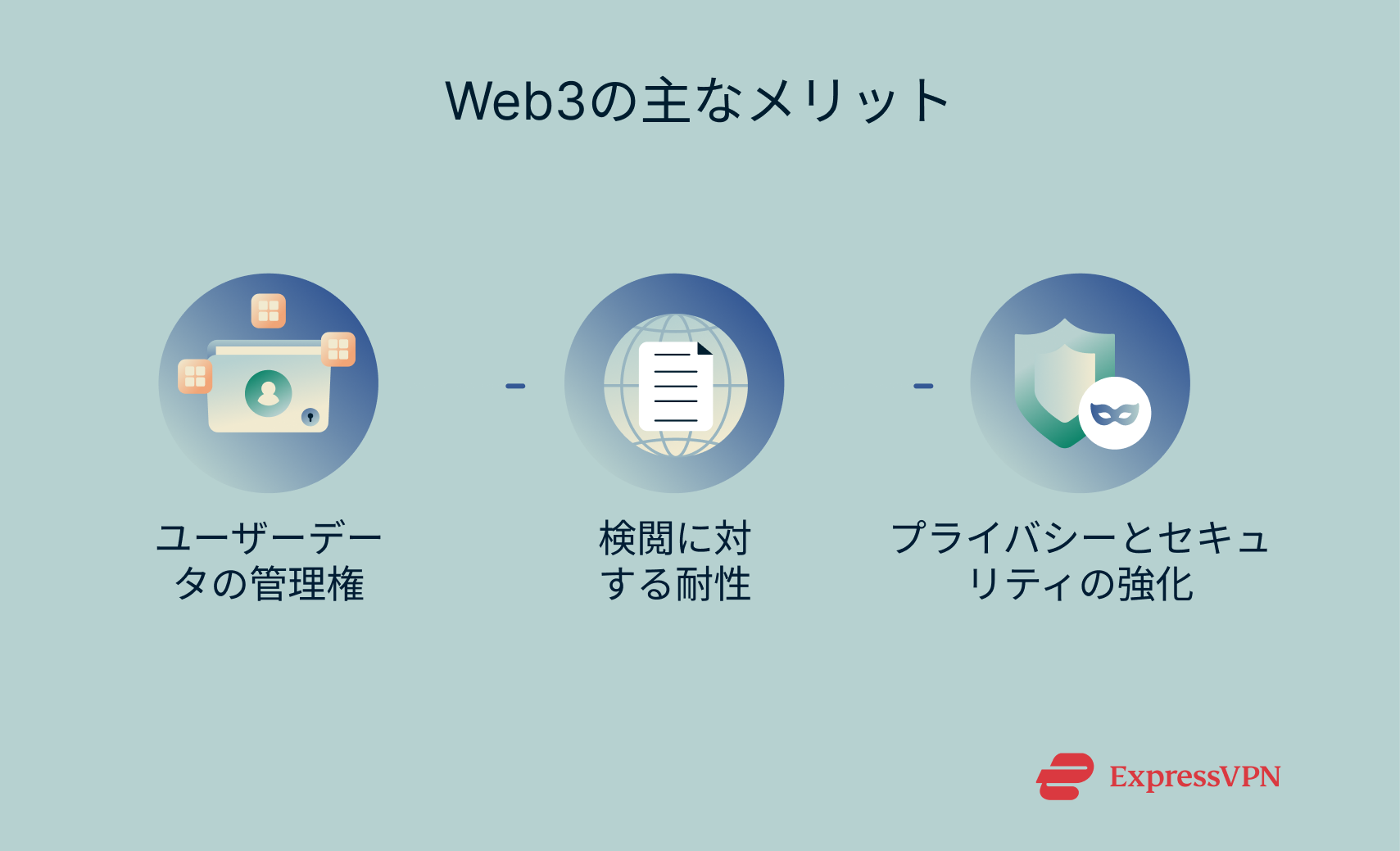

Web3の主なメリットは?

ここでは、Web3の概念において最も注目すべきメリットをいくつかご紹介します。

ユーザーデータの所有権

Web3のシステムが普及すれば、ユーザーは自身のデータに対する所有権・管理権を持つことができます。大企業がユーザーデータを蓄積するのではなく、ユーザー自身で共有する情報の内容、共有相手、共有期間を細かくコントロールできるようになります。

これによりデータの所有権がユーザー自身に帰属し、さらには収益化することも可能になり、ユーザーが「(企業に)所有される者」から「所有者」へと変革できる可能性があります。

検閲に対する耐性

検閲に対する耐性もWeb3の大きなメリットです。Web3は一部の巨大企業(単一主体)ではなく、数千の分散ノード間で動作することを前提としています。例えば、Web2モデルでは企業や政府が中央集権型プラットフォームで情報削除を実行できますが、Web3モデルでは、データが変更不可能なP2Pネットワークに保存されるため、コンテンツの削除ははるかに困難となります。

とはいえ、Web3が検閲に対して絶対的な耐性を実現できるわけではありません。ブロックチェーンやDAppのオンチェーンからコンテンツを削除することは事実上不可能ですが、IPFSのようなオフチェーンのコンテンツについては、検閲されるリスクが依然として存在します。つまり、Web3になっても検閲は依然として可能であり、場合によってはむしろ検閲が容易になる可能性もあります。

プライバシーとセキュリティの強化

Web3はプライバシーとセキュリティを大幅に改善できます。中央集権的なデータサイロへの依存を減らすことで、ユーザーは個人情報を単一の企業に保管・保護を委ねるのではなく、自身で管理権限を保持できます。

パブリックブロックチェーンは追跡可能なため、取引は完全に匿名というわけではありません。しかし、分散型構造は単一の集中的な管理点を排除しますので、個々のアカウントやデータが侵害されるリスクを軽減します。

Web3の主なデメリット、懸念事項は?

ここでは、Web3の普及を阻む主なデメリット、懸念点をいくつかご紹介します。

規制が未整備

Web3の発展を妨げる主要なデメリットとして、デジタル資産やスマートコントラクトに対する規制基準が未だに存在しないことが挙げられます。契約や資産の運用方法を規定する基準の欠如により、コンプライアンス問題や消費者保護法との差異が生じる恐れがあります。

技術的に複雑

Web3導入の最大の課題の一つは、中核技術が複雑であることです。ブロックチェーン技術は開発が複雑で、開発者は新しいプログラミング言語(イーサリアムブロックチェーンでスマートコントラクトを記述するために必要なSolidityなど)のスキル習得が必要となります。

スケーラビリティの課題

スケーラビリティは、Web3の普及におけるもう一つの懸念点です。分散型ネットワークはWeb3の大きな利点ではあるものの、新しいトークンの発行やイベントなど、取引量が多い時期に深刻なネットワーク混雑を引き起こします。混雑により取引処理に時間がかかるのでユーザー体験に悪影響を及ぼします。

これらの問題は、将来的な改善で大幅に改善される可能性があるものの、現時点では解決できていません。例えば、イーサリアム(ブロックチェーン技術を応用したプラットフォーム)では、ユーザーはすべての取引に対して「ガス代(手数料)」を支払わなければなりません。ネットワークが混雑している場合、ユーザーは取引の優先順位を上げるために、非常に高額なガス代を支払う必要があります。

【FAQ】Web3についてよくある質問

Web3とはブロックチェーンのことですか?

いいえ。ブロックチェーンはWeb3の基盤となる技術で、Web3はより広範なインターネットの概念です。Web3は分散化や分散型信頼といった中核的な原則に基づいて、ブロックチェーン、スマートコントラクト、トークン化などの技術で構築されるエコシステムとして構想されています。

ビットコインはWeb3の構成要素の一つですか?

世界初の暗号通貨であるビットコインは、Web3の思想に大きな影響を与えました。Web3の基盤技術であるブロックチェーン技術を採用した初の分散型通貨です。しかし、スマートコントラクトやDAppの直接連携をサポートしていないため、Web3の主要通貨としては機能しない可能性があります。ビットコインはWeb3の構成要素というより、インスピレーションとして注目されています。

Web3はオープンソースですか?

はい。Web3の中核インフラの多くはオープンソースです。中核インフラにはブロックチェーンや暗号通貨のコードなどがあります。ただし、DAppやその他のWeb3アプリケーションがオープンソースでならないといけない、という公式な決まりはありません。

Web3アプリにアクセスする方法は?

一般的に、Web3アプリにはMetaMaskなどのウェブウォレットをインストールしたウェブブラウザを介してアクセスできます。ウェブウォレットはデジタルIDとして機能し、dAppsとやり取りするための「鍵」となります。これにより、互換性のあるプラットフォーム上で認証、取引の署名、デジタル資産の管理が可能になります。

Web3とメタバースの違いは?

Web3は分散化を重視したインターネットの進化形として提唱されています。これに対して、メタバースはWeb3の構成要素を活用した仮想環境、あるいは仮想環境群を指します。Web3が基盤となるインフラであるのに対し、メタバースはその応用例の一つとして没入型デジタル空間を実現するものです。

ネット上で身を守るための第一歩を踏み出しましょう。リスクなしでExpressVPNをお試しください。

ExpressVPN を入手